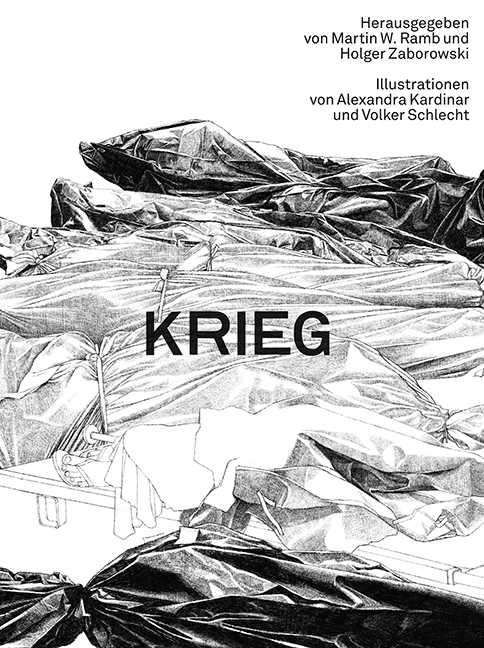

| Dem Thema »Krieg und Frieden« kann man sich auch mit den Mitteln der Kunst nähern. Die Grafiker Alexandra Kardinar und Volker Schlecht – bestens ausgewiesen u. a. durch ihre Arbeiten für DIE ZEIT, die Büchergilde Gutenberg oder auch durch ihre Graphic Documentary über den seligen P. Richard Henkes – haben sich in kraftvollen Arbeiten mit der gegenwärtigen Kriegssituation auseinandergesetzt und so ein Zeugnis für den Frieden geschaffen. Dieser Band zeigt ihre Arbeiten und bietet berührende Reflexionen über ihre grafischen Annäherungen an den Schrecken des Krieges und die Hoffnung auf Frieden. Mit Texten von Yvonne Dohna Schlobitten, Margot Käßmann, Julia Knop, Tamara Lukasheva, Martin W. Ramb, Thomas Ruster, Stefan Seidel, Jörg Seiler, Joachim Valentin und Holger Zaborowski.

|