Histoire moderne

Laurentius von Brindisi (1559-1619)

Kapuziner und Kirchenlehrer

Cover-Download | In den letzten Jahrzehnten hat die Erforschung des Lebens und Wirkens des großen Kapuziners Laurentius von Brindisi (1559–1619) bedeutende Fortschritte gemacht. Sein Name ist nicht nur mit der Einpflanzung des Ordens in Österreich und Böhmen, sondern mit der Katholischen Reform des 16. Jahrhunderts untrennbar verbunden. Als außergewöhnlich sprachbegabter, begeisterter und begeisternder Ordensmann und Prediger, zugleich klug und unerschrocken in den verschiedenen diplomatischen Missionen, die ihm von Papst und katholischen Fürsten anvertraut wurden, prägte er seine Zeit in einem Ausmaß wie wenige seiner Zeitgenossen. Besondere Aufmerksamkeit verdient das theologische, exegetische und spirituelle Werk des „Doctor apostolicus“, das bislang noch wenig rezipiert ist, und von dem man sich Inspiration für unsere eigene Gegenwart erwarten darf.  |

02

Littger (ed.), Klaus WalterHexenverfolgung im Bistum Eichstätt

Symposium des Eichstätter Diözesangeschichtsvereins am 12./13. Oktober 2018 in Eichstätt

Sultanssohn – Dominikaner – Märtyrer

Das rätselhafte Leben des Padre Ottomano

54

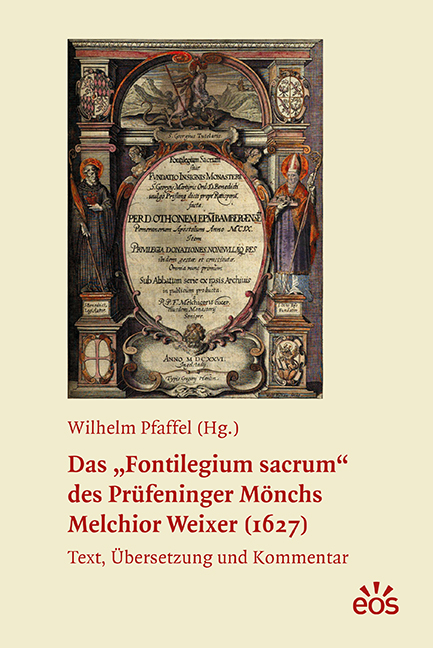

Pfaffel (ed.), WilhelmDas „Fontilegium sacrum“ des Prüfeninger Mönchs Melchior Weixer (1627)

Text, Übersetzung und Kommentar

Großmeister – Fürst – Exilant

Ferdinand von Hompesch – eine politische Biographie

08

Jaspert, BerndMönchtum und Kirchengeschichte

Gesammelte Aufsätze

02

Wüst, WolfgangFranken und Schwaben in Bayern – Integrationsprobleme und der Traum vom Zentralstaat

Studien zum 19. und 20. Jahrhundert

Europa und Memoria / Europe et Mémoire

Festschrift für Andreas Sohn zum 60. Geburtstag

Die „gute“ Policey

Gesellschaftsideale der Frühmoderne? Eine süddeutsche Bilanz

Cover-Download | Im Zeitraum von 2001 bis 2018 sind am Erlanger Lehrstuhl für Landesgeschichte acht umfangreiche, international rezensierte Quellen- und Editionsbände zur „guten“ Policey entstanden. 391 Ordnungen wurden analysiert. Die Bände fokussierten die Normenentwicklung der Frühmoderne – gelegentlich ins 15. und 19. Jahrhundert ausgreifend – exemplarisch in den 1500/12 entstandenen drei süddeutschen Reichskreisen Bayern (Bd. III), Franken (Bd. II) und Schwaben (Bd. I). Anschließend folgten Editionen zur lokalen Policey mit meist mittel- und oberfränkischen Dorfordnungen/Weistümern (Bd. IV), zu den Markgraftümern Ansbach und Kulmbach-Bayreuth (Bd. V), zu den drei Hochstiften in Bamberg, Eichstätt und Würzburg (Bd. VI), zu fünf nordbayerischen Reichsstädten (Bd. VII) sowie zur Kultur fränkischer Reichsritter, Grafen- und Fürstenhäuser (Bd. VIII). Dieser abschließende Band gibt einen Überblick über die Texteditionen und zieht Bilanz. Buchpräsentation: Rothenburg ob der Tauber, Johanniterscheune des Mittelalterlichen Kriminalmuseums, Samstag, 21. September 2019, 18.00 Uhr  |