Bayern

15

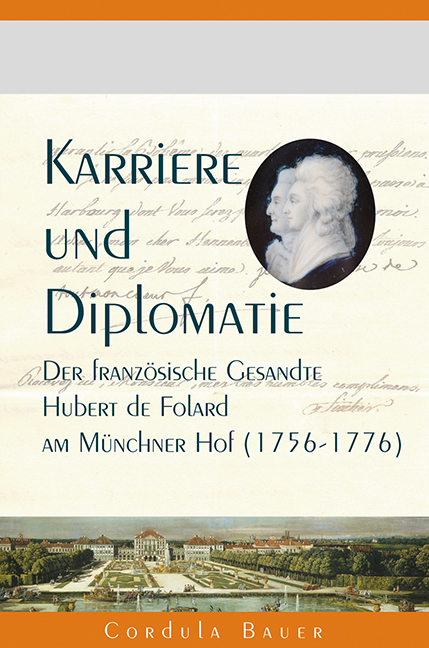

Bauer, CordulaKarriere und Diplomatie

Der französische Gesandte Hubert de Folard am Münchener Hof (1756-1776)

Pettendorf – Kloster der Dominikanerinnen

Die vergessene Sühnestiftung der Wittelsbacher

04

Wüst (ed.), WolfgangDas Petitionsrecht des Bayerischen Landtags – gestern und heute

Klagen und Eingaben aus Franken und Schwaben

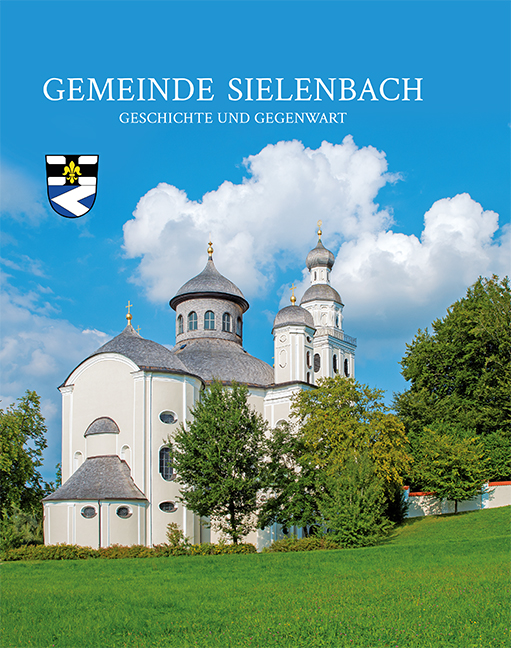

Gemeinde Sielenbach

Geschichte und Gegenwart

54

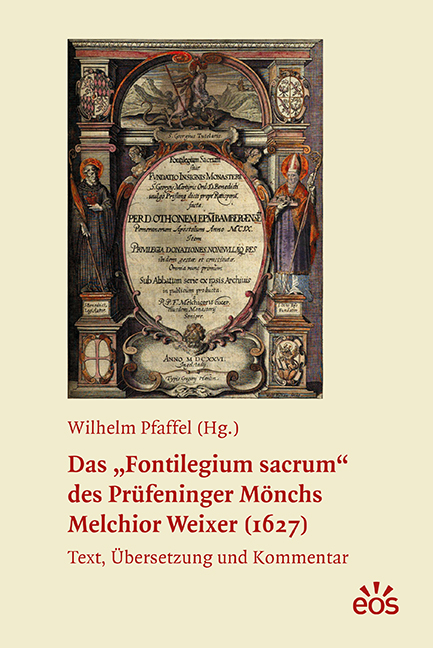

Pfaffel (ed.), WilhelmDas „Fontilegium sacrum“ des Prüfeninger Mönchs Melchior Weixer (1627)

Text, Übersetzung und Kommentar

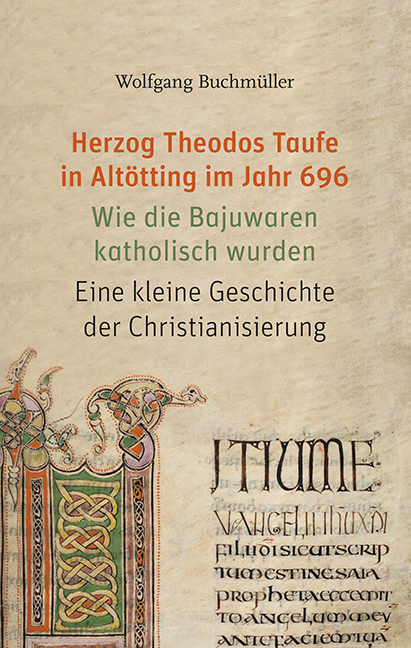

Herzog Theodos Taufe in Altötting im Jahr 696

Wie die Bajuwaren katholisch wurden. Eine kleine Geschichte der Christianisierung

03

Heitmeier (ed.), Irmtraut • Haberstroh (ed.), JochenGründerzeit

Siedlung in Bayern zwischen Spätantike und frühem Mittelalter

Cover-Download | „Gründerzeit“ im frühen Mittelalter? Tatsächlich beschreibt die Archäologie für Bayern im 6. Jahrhundert einen Neubeginn. Die villae rusticae der römischen Zeit waren untergegangen, nun entstand das uns vertraute Siedlungsbild des ländlichen Bayern mit seinen Dörfern, Weilern und Einzelhöfen. Neue Ortsnamen, in großer Zahl bis heute aktuell, bezeugen einen gleichzeitigen Sprachwechsel im Land. Wodurch wurde dieser Neubeginn ausgelöst, über den die schriftliche Überlieferung schweigt? War er die Folge einer Katastrophenzeit, einer langen Transformation oder eines politischen Neuzugriffs? Diesen Fragen gehen die Beiträge des Bandes aus archäologischer, historischer und sprachwissenschaftlicher Sicht nach. Dabei wird erstmals das große Potential der Siedlungsbefunde ausgelotet und im überregionalen Vergleich diskutiert.  |